누구나 좋아하는 예술가나 작품이 있을 것이다. 그 예술가는 남성인가? 그 작품에 등장하는 여성이 옷을 벗고 있는가? 만약 이 중에 “예”라는 대답이 있다면 아래 포스터를 한 번 보자.

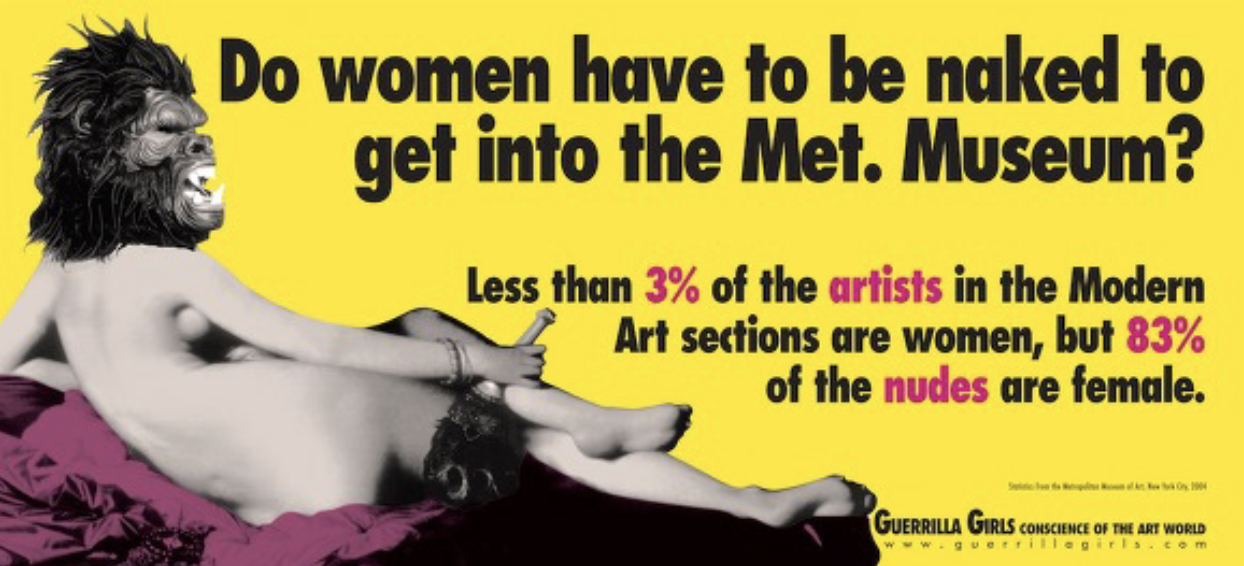

19세기의 프랑스 고전주의를 대표하는 장 오귀스트 도미니크 앵그르의 그림, <그랑드 오달리스크>를 패러디한 이 포스터는 의미심장한 질문을 던지고 있다. “여성이 메트로폴리탄 미술관 안에 들어가기 위해서는 누드여야만 하는가?”. 질문에 이어 수치가 등장한다. 현대 예술가 중에서 단 5%만이 여성이며, 그에 반해 85%의 누드 대상은 여성이라는 내용이다.

<그랑드 오달리스크> 그림 속 여인은 매혹적인 뒷모습을 하고 아무것도 모르는 듯 하면서도 요염한 시선을 던지고 있다. 제목인 오달리스크는 옛 오스만 투르크인 터키 황제의 시중을 드는 여성 노예들을 일컫는다. 해부학적으로 따지면 비정상적으로 몸이 휘어 있고, 지나치게 부드러워 뼈가 없거나 길게 늘어난 것처럼 보이는 그림 속 여인도 오달리스크들 중 한명이다.

18-19세기 유럽인들은 이 오달리스크를 자신들의 환상에 맞추어 상상했다. 오직 왕의 시중을 드는 오달리스크라는 존재는 남자들의 성적 욕망을 자극했고, 이성과 합리성을 중요시하던 당시 유럽에서 터부시되었던 여성의 적나라한 누드가 동방의 이슬람 문화였기에 ‘상상’으로 치부되며 암묵적으로 비판을 피해갔다. 오히려 남자들의 성적 판타지를 충족시키는 일종의 환상이 되어 많은 작가들에게 매력적인 소재로 그려져 왔던 것이다.

이처럼 여성들은 예술계의 주류가 아닌 모델에 그쳤고, 끊임없이 대상화되어 왔다. 심지어 인체의 누드가 그려진 그림 중 85%가 여성이라니 놀라운 수치가 아닌가. 이렇게 충격을 주는 수치와 유머를 겸비해 현 예술계를 풍자하는 포스터의 주인은 바로 “게릴라 걸스(Guerrilla girls)”다.

게릴라 걸스는 고릴라 탈을 쓰고 위대한 여성 예술가들의 이름을 빌려 익명으로 활동한다. 이들은 그들의 이름과 신상보다는 자신들이 끄집어내 이야기하는 이슈들이 관심이 집중되기를 바랬다. 철자에 약한 한 회원의 실수로 고릴라(Gorila)로 쓰인 후, 고릴라는 그들의 대표적인 상징이 되었다.

강렬하고 과감한 탈을 쓰고, 두려울 것이 없는 게릴라 걸스는 작품들을 계속해 왔다. 알아보기 쉬운 커다란 볼드체와 단번에 읽히는 시니컬한 질문들, 현재 실태를 적나라하게 보여주는 수치와 눈길을 끄는 독보적인 비주얼로 게릴라 걸스는 큰 인기를 끌었고, 이들의 포스터 등은 현재 대형 박물관들에서 소장하고 있다.

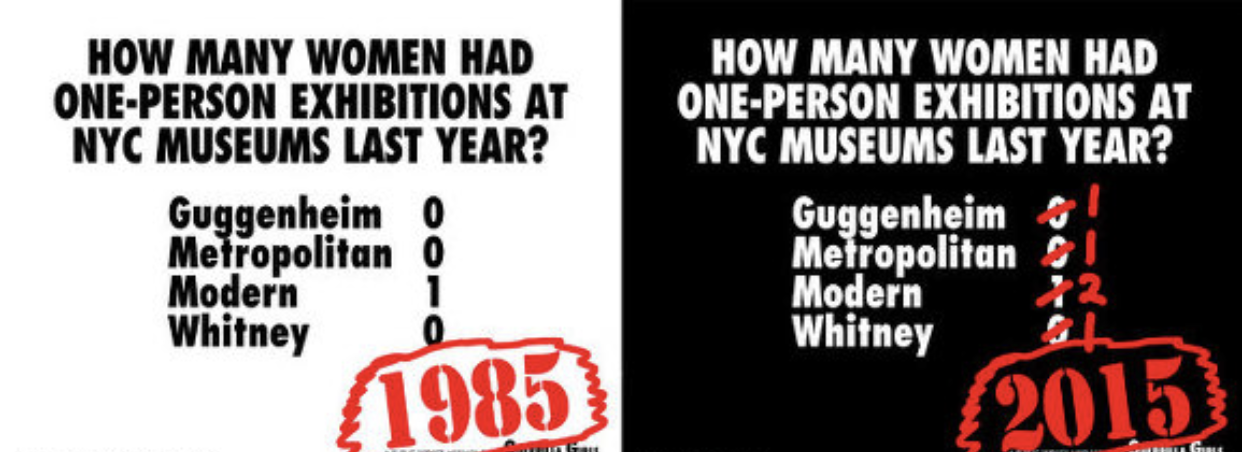

위 포스터는 1985년도 뉴욕 대형 미술관에서 열린 여성 작가의 개인전 횟수와 2015년의 횟수를 비교한 포스터이다. 30년의 시간동안 그 수치는 아주 미미하게 한 번 정도가 추가된 정도이다. 표현 방식은 아주 단순하지만 말하고자 하는 메세지는 명확하고 신랄하다. 예술 세계에서 여성들은 어디로 갔을까?

게릴라 걸스는 전 세계의 많은 여성 예술가들, 그리고 예술을 사랑하는 여성들에게 누구나 함께 같은 메세지를 외칠 수 있다며 참여와 지원을 바란다. 포스터나 스티커 형식의 작품은 게릴라 걸스의 작업 의도에 맞게 언제 어디서나 인쇄하거나 붙일 수 있다. 그들이 갖고 있는 익명성은 오히려 누구든지 게릴라 걸스의 일원이 되어 함께 할 수 있다는 가능성을 보여주는 것 같다.

성 차별 문제 말고도 게릴라 걸스는 인종 차별, 낙태 권리, 소수자 차별 등 다양한 사회문제에 관심을 가지고 그들의 스타일로 꾸준히 메세지를 표현해 왔다. 당당하고 파격적인 여성들의 모습과 단도직입적인 개입에 사람들은 열광하고 있다.

현대 철학자 푸코는 우리가 살아가고 있는 세계에서 사용하고 있는 모든 개념과 의미들이 모두 권력으로부터 발생한다고 본다. 우리가 가치있다고 생각하는 것들이 기득권을 지니고 있는 사람들에게서 만들어진 기준에 따라 판단된 것이고, 그 권력이 발생하는 구조로 세상이 이루어져 있다고 이야기 한다.

따라서 인간은 권력 구조를 파악해야 시대를 이해할 수 있고, 그 시대에 가치를 지니는 모든 사건, 언어 들을 이용하여 스스로를 형성하고 기획하는 ‘자율적인 인간’으로 존재할 수 있다. 권력(힘)을 갖게 되는 것이다.

또한 푸코는 즐거움과 권력이 서로를 추구하며 맞물려 있다고 말한다. 취미활동으로서의 예술 행위 역시 권력과 맞물리고 겹쳐지고 이완시키기도 하는 권력을 추구하는 행위라는 것이다. 예술 행위를 통해 시대의 구조를 제대로 파악하고 의미를 부여하여 새로운 가치를 발생시키는 자는 시대의 지성을 넘어선 ‘광인’이다. 사회구조나 대중의 의식 구조가 바뀌어 사람들이 그 ‘광인’을 이해하게 된다면 그들은 천재로 불리우게 된다. 역사는 이렇게 새로운 구조를 발생시키는 권력에 의해 나아가는 ‘광기의 역사’이다.

이미 세상은 다양한 성별을 인정하고 차이를 존중하며, 다양성을 받아들이는 방향으로 흘러가고 있다. 게릴라 걸스의 유머러스한 풍자는 사람들의 의식에 좀 더 박차를 가하도록 재미를 주며 의지를 북돋아주는 것 같다. 이들은 과연 ‘광인’일까, ‘천재’일까? 우리 자신은 어느 쪽에 속하고 있을까? 내가 발생시키는 의미에 따라 세상이 어떻게 달라질 수 있을까? 게릴라 걸스의 포스터를 보며 생각하고 행위하는 적극적인 한 주가 되었으면 한다.

2017. 01. 09 | Artists | SEOHEE

'winds > Artists' 카테고리의 다른 글

| 12. 다층적인 이미지의 마술사, 시그마 폴케 Sigmar Polke (0) | 2019.12.04 |

|---|---|

| 10. 온몸으로 체험하는 예술, 올라퍼 앨리아슨 Olafur Eliasson (0) | 2019.11.29 |

| 8. 조화를 이루는 삶과 건축, 르 코르뷔지에 Le corbusier (0) | 2018.12.25 |

| 7. 감각을 깨우는 예술가, 필립 파레노 Philippe Parreno (0) | 2018.12.23 |